Health and self-therapy information

真実を観る眼力 96 人生の選択⑦ 「間」と「行為」が両立する状態とは

「間」とは、選択を正すための装置ではない。

宇宙と共鳴する周波数そのものを

一時的に“ゼロ化”する場である。

『間に耐える身体の状態』

「間に耐える身体」とは、

何も起きていない状態に

“落ち着いて居られる身体”です。

これは精神力でも意志力でもありません。

生理的に成立している状態です。

1.なぜ多くの身体は「間」に耐えられないのか

「間」に入ると、次が起きます。

✔ 刺激が消える

✔ 役割が消える

✔ 正しさが消える

✔ 価値判断が消える

すると身体は、

✔ 危険だ

✔ 無になる

✔存在が消える

と原始的に誤認します。

このとき、

✔ 呼吸が止まる

✔ 心拍が上がる

✔ 筋緊張が増す

👉 間を「脅威」と感じる身体になります。

これが

「間に耐えられない身体」です。

2.間に耐える身体の5つの条件

① 呼吸が「止まらない」

間に耐える身体は、

何もしていなくても

吸おうとしなくても

呼吸が勝手に続く

特に、

吐く息が長い

吸気は反射的

これは副交感神経優位のサインです。

② 骨格で立っている

間に耐えられない身体は、 筋肉で姿勢を保持しています。

間に耐える身体は、

- 足裏

- 骨盤

- 背骨

骨で重さを預けている

👉 支えようとしない

③ 視野が広い

✔ 一点凝視 → 思考再起動

👀視野拡大 → 反応沈静

間に耐える身体では、

- 周辺視野が自然に開く

- ぼんやり見えている

④ 内臓が「下がっている」

緊張すると、

✔ 横隔膜が上がり

✔ 内臓が持ち上がり

間が壊れます。

耐えられる身体では、

- 下腹が柔らかい

- みぞおちが凹まない

⑤ 「何もしないこと」への抵抗が少ない(最も重要)

- すぐ意味を求めない

- 価値を作らない

- 判断を急がない

身体レベルで

- 静寂を異常と感じない

3.間に耐えられるかの自己チェック

- 椅子に座る

- 30秒、何も考えず

- 呼吸も姿勢も調整しない

このとき、

✔ ソワソワする

✔ 早く終わらせたくなる

✔ 身体を動かしたくなる

なら、まだ耐性は弱い。

逆に、

- 時間感覚が薄れる

- 身体が重くなる

- 呼吸音が遠のく

なら、耐性が育っています。

4.間に耐える身体を育てるレッスン

実践①「吐いて、何もしない」

- 息を吐き切る

- その後、何もしない

- 吸おうとしない

- 吸気が勝手に来るのを待つ

ここが「間」です。

怖さが出ても、

評価しない。

実践②「足裏に落ちる」

- 立ったまま

- 足裏全面に体重

- 踵も指も均等

- 体重を預けるだけ。

実践③「視野を溶かす」

- 焦点を外す

- 見ているが見ていない

これは非常に強力です。

5.間に耐えられるようになると起きる変化

- 刺激が減る

- 欲が薄くなる

- 怒りが短くなる

- 選択が減る

「良くなる」というより、余計な選択が起きなくなる

6. 核心

「間に耐える身体」とは、

何も起きていない状態を

“欠乏”と誤認しない身体。

そして間に耐えられる身体ができてくると

間が保たれ、

身体の軸から自然とにじみ出る行為(動き)が体現できるようになり、

「間と行為が両立する状態」になってきます。

『間と行為が両立する状態』とは

行為が起きているのに、

行為者が前に出ていない状態です。

これは比喩ではなく、実際に体験される生理的・意識的状態です。

① 多くの人が誤解している対立構造

一般にはこう考えられています。

- 間=止まる・何もしない

- 行為=動く・関与する

だから、

動いた瞬間に間は壊れる

と思われがちです。

本当の構造は

- 間は「停止」ではない

- 行為は「反応」ではない

② 間が壊れる行為/壊れない行為

✅間が壊れる行為

✔ 正しさを証明しようとする

✔ 得ようとする

✔ 避けようとする

✔ 自分を守ろうとする

これらはすべて

👉 自己像が行為を駆動している

この瞬間、間は消えます。

✅ 間が壊れない行為

✔ 気づいたら身体が動いている

✔ 遅すぎず早すぎない

終わったあと余韻が残らない

ここでは、

行為は起きているが

「私がやった」という感覚が薄い

③ 構造を一言で言うと

間は背景、

行為は前景。

背景が消えないまま、前景が動いている状態。

音楽で言えば、無音が消えずに一音だけ鳴っては消える

その繰り返しです。

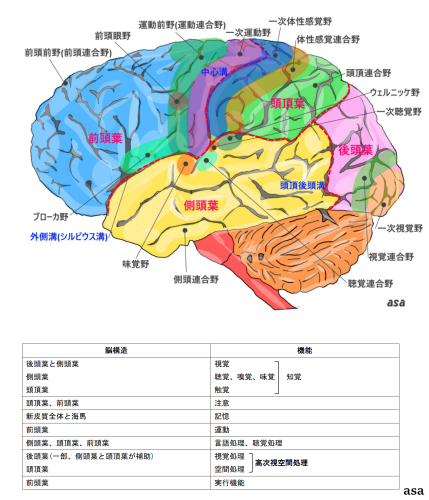

④ 生理学的に何が起きているか(重要)

間と行為が両立している時、

前頭前野(思考)は過剰に活動しない

扁桃体(感情)は静か

小脳・体性感覚野(感覚)が主導

つまり、

考えて動くのではなく、

感覚に導かれて動いている

⑤「間が保たれた行為」とは

「身体の軸に静止」があり、

そこから「動きが“滲み出る”行為」であり、

それは秩序とコヒーレンスが自然に整った行為

となります。

⑥「静止した中心」=「身体の軸に静止」とは

静止=止まっている、ではありません

ここで言う静止とは、

✔ 動こうとしていない

✔ 反応で引っ張られていない

✔ どちらにも傾いていない

という 偏りのない状態です。

"静止した中心”とは「意識の軸」であり、

それを肉体で体現したものが「身体の軸(体幹)」です。

例えるなら、コマが高速回転しているとき芯だけは静かに一点に留まっている

👉 動きの中にある静止

これが「静止した中心」です。

⑦ 「意識の軸」と「身体の軸」の関係

✅ 意識の軸

- 判断以前

- 反応以前

- 「在る」だけのポジション

✅ 身体の軸(体幹)

👭頭頂〜骨盤〜足裏を貫く重心線

力を入れなくても立っていられるライン

この二つは別物ではありません。

👉 意識の軸が定まると、

身体は勝手に軸を取り戻す

逆に、

👉 身体の軸に戻ると、

意識も中心に戻る

双方向です。

⑧「滲み出る行為」とはどういう行為か

❌ 軸がない動き

✔ 末端主導(手・口・頭が先に出る)

✔ 速いが雑

✔ 説明・正当化が多い

⭕ 軸から滲む動き

- 小さいが的確

- 無理がない

- 動いた後、場が静まる

これは、「動こう」として動いたのではなく動きが中心から立ち上がったという感覚です。

⑨ 間と行為を両立させるために身体軸を常に意識する必要はあるか?

👉 NO

なぜなら、

✔ 意識し続けること自体が緊張になる

✔ 軸を「作ろう」とするほどズレる

正しいスタンスはこれです

- ズレたら戻る

- 失ったら思い出す

- 保とうとしない

👉 軸は“在るもの”で、維持するものではない

⑩ 「間と行為の両立」と秩序・コヒーレンスとの関係

「間」と「軸」が両立している行為は、

- 身体内部で力がぶつからない

- 意識が一点に散らばらない

- 行為と結果が乖離しない

これはまさに、

コヒーレンス(整合・位相が揃った状態)です。

そしてこの整合は、

- 個人の身体

- 対人関係

- 場の空気

へと自然に伝播します。

👉 秩序は作られず、波及する

まとめ

「間と行為が両立する状態」とは、

「静止した中心から、動きが自然に滲み出る状態」です。

つまり、

「間がある行為」は、

「身体の軸に静止」があり、

そこから必要な動きだけが

「自然に滲み出る行為」です。

ここに到達すると、

正しく選ぼうとしなくなる

善悪で迷わなくなる

それでも調和は外れない

これは能力ではなく、

身体が思い出した本来の状態です。

それは無理がなく、

秩序とコヒーレンスがすでに整った状態の現れです。

(重要な補足)

この在り方は、

特別な修行の結果ではなく

習得する技術でもなく

誰もが元々知っていた状態です。

思い出すたびに

人は静かに進化しています。

真実を観る眼力 95 人生の選択⑥ 間を失ったときの立て直し方 対人関係編

✅ 間を失ったときの立て直し方

間を失うこと自体は問題ではありませんが、問題になるのは、

「失ったまま、反応で押し切ってしまうこと」

立て直しとは、自分を変えることではなく、元の位置に戻ることです。

理論ではなく「その場で使える立て直し方」として整理します。

✅ 戻り方の手順

知っておくべき大前提

(間を失うとき、必ず起きている3つの兆候)

✔ 呼吸が浅く、速くなる

✔ 身体のどこかが固まる(顎・肩・下腹)

✔ 思考が「正しさ」「防衛」「言い返し」に寄る

👉 これは失敗ではなく、身体が自動運転に切り替わったサインです。

1.立て直しの基本原則(最重要)

❌ やってはいけないこと

- 落ち着こうとする

- 正しい判断をしようとする

- 感情を消そうとする

これらはすべて反応を上書きしようとする反応です。

⭕ やるのは一つだけ

- 「反応を止めようとせず、身体の底に戻る」

2.その場でできる《即効リセット》3段階

① 足に戻る(2〜3秒)

- 視線はそのまま

- 両足の裏に体重が落ちている感覚だけを見る

ポイント:

「感じよう」としない

「あるかどうか」を確認するだけ

② 息を吐き切る(4〜6秒)

- 吸おうとしない

- 口か鼻から、細く長く吐く

- 下腹・腰・骨盤が自然に緩むのを待つ

👉 吐き切ると、勝手に次の吸気が入ります

(これが「間に戻る入口」)

③ 何も決めない(1呼吸)

- 判断・結論・言葉を1呼吸分、保留

- 「今は決めない」を自分に許可する

これだけで

反応 → 間 → 識別の流れが戻ります。

✅ 間を失ったときに人間関係での間の保ち方

① なぜ人が関わると「間」は壊れやすいのか

人と向き合った瞬間、身体は無意識に:

✔ 評価される

✔ 誤解される

✔ 支配される

✔ 失う

という原始的警戒モードに入ります。

すると即座に、

- 上半身が前に出る

- 呼吸が浅くなる

- 言葉が早くなる

👉 重心が相手側へ移動

この瞬間、「間」は消えます。

② 間を保っている対人状態の定義

人との関係で「間」が保たれている時、次が同時に起きています。

💠相手の感情は感じている

⬇

しかし、引き受けていない

🔶反応は湧く

⬇

しかし、追従しない

一言で言うと、接触はあるが、侵入がない

③ 人間関係での間の保ち方(核心)

人との関係性で間を保つとは、

相手の場に入らず、

かといって自分の場を閉じない在り方です。

それを体現にすると

相手を感じながら、

自分の居場所を一歩も動かさないことです。

この状態は

重心を移動させないまま、関係が起きる状態です。

この在り方が安定すると、

対人関係において

- 操作されにくくなり

- 共鳴が変わり

- 関係そのものが自然に再編されます

努力で変える必要はありません。

これは距離を取ることでも、優しくすることでもありません。

間が背景に残ると、人間関係は勝手に最適化されます。

④ 間を保つ身体の具体状態(対人特化)

✔ 重心が「相手」ではなく「足裏・坐骨」にある

話を聞いていても

視線を合わせていても

体重は下に落ちている

👉 これが最優先条件

✔ 呼吸が会話に同調していない

間が壊れると、

相手が早口 → 自分も早口

相手が緊張 → 自分も緊張

間が保たれていると、

呼吸は自分のリズムのまま

✔「答え」を用意していない

正解を言おうとしない

説得しようとしない

👉 言葉が後から浮かぶ

✔ 相手の言葉を「体で受けて、頭に上げない」

耳で聞く → 反応

体幹で受ける → 間が残る

🔷 実践1:対人の基本型「三点支持」

人と話す前、または話しながら:

- 両足の接地

- 下腹の重さ

- 背中(肩甲骨の内側)の広がり

この三点を同時に感じる。

👉 相手の場に引き込まれなくなります。

🔶 実践2:「間を壊さない聴き方」

相手が感情的なときほど重要です。

✔ 相槌を減らす

✔ 頷きを小さく

✔ 沈黙を怖がらない

✔ 沈黙が来たら、解決しようとしない

これができると、

相手の感情は勝手に沈みます。

◆ 実践3:「境界は言葉ではなく重心で引く」

よくある誤解:

境界線は

「それは私の問題ではありません」と言うこと ❌

違います。

境界は、身体が前に出ないことで成立します。

- 説明しない ⭕

- 正当化しない ⭕

- 反論しない ⭕

👉 それでも崩れない重心

これが最も強い境界です。

🔷 実践4:強い感情をぶつけられた時の即時回復

『感情が強すぎるときの立て直し(対人場面)』

- コツは「内側に引かない」

強い感情のときにやりがちなのは、

✔ 内省しすぎる

✔ 自分の感情に飲まれる

代わりに行うのは、

✔︎ 外の「物理」に戻る

- 椅子の硬さ

- 床の冷たさ

- 空間の奥行き

- 相手の声の音量(内容ではない)

👉 意味ではなく、現象を見る

これで、意識が全体に戻ります。

⑤ 立て直しがうまくいっているサイン

- 言葉が減る

- 動きが小さくなる

- 相手の出方を待てる

- 結果に執着しなくなる

これは退行ではなく、

秩序に戻っているサインです。

⑥ 間が保たれている関係性のサイン

- 会話後、疲れない

- 相手の感情が残らない

- 正しかったか考えない

- 相手を変えたい欲が出ない

そして何より、

関係が「軽く」感じられる

⑦ 間を保てない人間関係は「悪」なのか?

👉 NO

間を保てない関係は、未処理の同一化が反応している関係

それが見えるだけです。

- 距離を取るか、

- 短時間にするか、

- 重心を下げる練習場にするか、

切る必要はありません。

✅ 間に戻ったあとの行動指針

間に戻ると、次に起きるのは3パターンのどれかです。

✔ 何もしない

→ これが最善な場合も多い

✔ 短い一言だけ出る

→ 説明や正当化は伴わない

✔ 場を離れる行動が自然に出る

→ 逃げではなく調整

👉 どれも「正解を選んだ感覚」はありません。

ただ、静かに腑に落ちるだけです。

✅ 日常で間を失いにくくする「予防」

1日1分で十分な習慣

- 立ったまま

- 目は開けたまま

⬇

「今、反応していない場所」を探す

それはたいてい、

✔ 足裏

✔ 骨盤の奥

✔ 背中の中心

そこに30秒、何も足さずにいる

これが「間のホームポジション」になります。

✅まとめ

とても大切なのは

間は、保つものではありません。

戻るものです。

何度失っても、

戻り続けること自体が

人間の進化のプロセスです。

真実を観る眼力 94 人生の選択⑤ 正しい選択(間の選択)と人の進化

<「間」が宇宙秩序と同調(シンクロ)する理由>

(真実を観る眼力93をまとめ)

宇宙の秩序とは何か?

宇宙秩序というと壮大に聞こえますが、

例えるなら、

体温が上がれば汗をかく

傷ができれば治ろうとする

これと同じく、

宇宙全体にも“整おうとする感受性”がある

それを「宇宙の意識」と呼んでいます。

宇宙の秩序・宇宙の意識とは、

「何かを支配したり指示する意志」ではなく、

すべてが無理なく

- 巡り

- 整い

- 更新

され続ける在り方です。

人間の通常の選択は、

- 欲望

- 恐れ

- 過去の成功体験

- 社会的刷り込み

といった 局所的・個人的な視点から起きます。

一方、「間」を体現した選択と行為は、

- 自己中心的な基準が静まり

- 状況全体が一つの流れとして感じられる

すると個人の意志が、

👉 全体「宇宙の秩序」の流れに溶け込み、整う

この在り方が自然に同調(シンクロ)し、

結果として人間の進化にもつながっていく、

このような状態が宇宙秩序との同調(シンクロ)です。

<間による選択 → 行為 → 行動 の流れは「宇宙の秩序と合致する」>

(真実を観る眼力93をまとめ)

重要なのは、「正しく選ぼう」としないことです。

実際のプロセスは

✔ 反応したくなる衝動が起きる

⬇

✔ すぐに動かず、間にとどまる

⬇

✔ 個人的ノイズが沈む

⬇

✔「今ここで必要な一手」が浮かぶ

⬇

✔ 行為が自然に前景化する

⬇

✔ 行動後、場が静まり、整う

このときの行為は、

自己主張ではなく

服従でもなく

調整として現れる

間を背景にした選択と行為とは、

個人的な欲や恐れが静まり

「全体の流れ」の一部として動くことであり、

- 流れに逆らわず

- 過不足なく

- 循環するため

そのため自分の行為が、

「宇宙の秩序と合致する」と言えます。

<正しい選択(間による選択)と人の進化>

人の進化=能力向上や超人的になることではありません。

🟥 人間の進化として起きること

- 反射ではなく識別で動ける

- 対立よりも調整が選べる

- 短期利益より、持続性が見える

- 「自分だけ」の視点から抜ける

つまり、

👉 意識のスケールが広がること

これが進化です。

<個人の進化と宇宙秩序との関係>

宇宙秩序が人間を進化させるのではなく、

人間が努力して宇宙に合わせるのでもありません。

人間が「間」に戻ると、

もともと共有していた秩序が思い出される(宇宙の秩序・宇宙の意識)

これが起きているだけです。

つまり、

宇宙の秩序とは、

何かに従うことではなく、

無理なく巡って"整う流れ”のことです。

私たちが一度立ち止まって“間”に戻ると、

個人的なクセが静まり、

その"流れと自然に合った行動”が出てきます。(宇宙意識との共鳴)

それが結果的に調和を生み、

人としての進化にもつながっていくのです。

<「間」を背景にした行為の特徴>

この状態から出てくる行動は、

- 無理がない

- 説明しなくても通じやすい

- 周囲と衝突しにくい

- 後悔が少ない

- 続けても疲れない

つまり、

👉 秩序と調和が、あとから“結果として”現れる

本人が「調和させよう」「正しくしよう」と頑張っているわけではありません。

真実を観る眼力 93 人生の選択④ 「間」を背景にした選択、行為は宇宙の秩序と合致する

ここまで、人生の選択①②③を分かりやすく整理すると、

ほとんどの人たちは、自分が何かを選択したと思っていますが、

実際は意識が働いて決定したのでなく、

決定したと思った時点で脳の前反応に従って決定しただけで、

この反応により自動的、受動的選択をしているに過ぎません。

たとえば、多くの人の「選択」がどう起きているのかというと、

✔ イラッとして言い返す

✔ 不安になって急いで決める

✔ 得か損かで反射的に動く

これらは、

👉 「選んだ」と思っているが、実際は脳と感情の自動反応、

本人の意識は、起きた反応をあとから追認しているだけ、という状態です。

このようにな脳と感情の自動反応と、意識による追認による、受動的な選択をしないためには、

間を背景にした選択を取ること、

間とは、

✅ すぐ反応しない

✅ 判断を急がない

✅ 身体の奥が静かになるのを待つ

この 「一拍置いた静けさ」 が「間」です。

例えるなら、水が濁っていると底が見えない

じっと待つと、泥が沈んで澄んでくる

👉 間とは、心と身体の“濁りが沈む時間”を意図的につくることが大切。

そして、

「間を背景にした選択」をすると、

自分のクセや反射ではなく、

"場の流れと自然に噛み合った行為が立ち上がり”

👉 結果として調和があり、無理がなく、長く続く行動になります。

なぜか?

「間を入れ」、「間を保持」することで

コヒーレント(秩序)が整い、

邪魔が取り除かれ、

もっとも摩擦が少ない行為が、

自然に選択されるからです。

『「間」を背景にして選択した行為は宇宙の秩序と合致する』

なぜか?

1. 宇宙の秩序の基本的特徴

🟩「循環している」

生まれる → 育つ → 終わる → 次へ渡る

🟥「過不足のない動き」

偏りすぎない(中庸)

拡大しすぎれば収縮が起きる

張りすぎれば緩みが起きる

全体が部分を含み、部分が全体に影響する

一か所の歪みは、やがて全体に伝わる

🟦「流れに逆らわない」

無駄な力を使わない

水は低いほうへ流れ

風は抵抗の少ない道を通る

この結果として『調和』と『秩序』が生まれる。

この宇宙の秩序を踏まえた上で、

• 「間」とは、すぐに反応せずに一呼吸おくことで心のざわつきが静まり、場全体が見えるようになる時間です。

• その状態で動くと、力を無駄にせず、偏りが少なく、流れに合った行動になります。結果として調和や自然な循環が生まれ、これが「宇宙の秩序」と同じ性質を持ちます。

2.「間」を背景にした選択、行為は宇宙の秩序となぜ合うのか

① 全体が見えるようになる

• 普段は「欲しい」「怖い」「成功体験」など個人の声で動きがちです。間をとるとその声が小さくなり、目の前の状況全体(時間、他人への影響、バランス)が見えてきます。

② 無理をしない、無駄を減らす

• 流れに逆らわない行動は、力を節約し結果も安定します。水や風が抵抗の少ない道を行くように、自然に整った結果が出ます。

③ 循環と調和を壊さない

• 偏った行為はやがて周囲に影響してバランスを崩します。間を背景にした選択は、その場の循環を損なわず次につながる動きになります。

(身近な例)

• 会話:相手の言葉を急いで遮らず少し待つと、本当に言いたいことが聞こえて自然に返事が浮かぶ。怒りに任せた反応より、関係が整いやすい。

• 子育て:子どもの癇癪にすぐ叱るのではなく一呼吸。静まってから対応すると事態が悪化しにくい。

• 仕事の判断:焦って決めず短く間を置いてから判断すると、より全体にとって良い選択ができることが多い。

• 料理や育てること:手を急がず様子を見ながら調整することで、無駄が少なく豊かな結果になる。

まとめ

短い「間」を取ることで個人的なノイズが静まり、場全体と調和した自然な行動が生まれます。

それが、循環や中庸、流れを重んじる「宇宙の秩序」と合致する理由です。

🔶 簡単な実践法(今日からできること)

• 3秒ルール:反応しそうになったら3秒数える。深呼吸1回でも可。

• 内側の声を観察する:欲や不安がどれくらい強いかを「ひとつの思い」として眺める。

• 全体をひと息で見る習慣:この行動は誰にどう影響する?次に何が起こりそう?と軽く考える。

• 小さく試す:迷ったら小さな一歩(試験的な行為)で場の反応を確認する。

• 終わったら観察する:行動後に場がどう変わったかを見て学ぶ。

真実を観る眼力 92 人生の選択③ 「間」とは何か?

『正しく選択するために、反応が持ち上がった瞬間に間を入れる、「間」とは』

「間」とは、正しく選択するために必要な、反応に即座に従わない為の中断・保留・非反応の体現であるのですが、個々の人間力により「間」を体現する能力にも違いが生じ、結局のところ自分と共鳴するものを選択してしまうのでは?という疑問が生じます。

『なぜ人は邪悪に惹かれ「悪いものを選び続ける」のか』

間に入ると、

- 空虚

- 無価値感

- 不安

- 自我の溶解感

が一時的に現れます。

多くの人はこれを

「悪い感じ」

「危険」と誤認し、

慣れた共鳴(たとえ苦でも)に戻りたがります。

この世界は、共鳴(共鳴したものが引きつけあう世界)により生じる現象世界であるがため、

結果、「間に“耐えられない”」で、同じもの(自分と共鳴するもの)を選び続けてしまうからです。

👉 人は“善悪”ではなく、“慣れ”に共鳴する

『共鳴は「何かを選ぶ前」にすでに起きている』

多くの人が見落としている点。

共鳴は、

- 選択の瞬間

- 判断の場面

で起きているのではありません。

もっと前です。

自身の、

- 身体の緊張度

- 呼吸の浅さ

- 視野の狭さ

- 内的語りの質

これらがすでに「どの世界と共鳴するか」を決めています。

つまり、

共鳴は自分自身の“存在の姿勢”(存在のあり方)そのものであり、

意志決定(選択)ではないということです。

『「間」に入った瞬間、共鳴は停止する』

ここが核心です。

🌟真に体現された「間」では、

- 欲望が止まる

- 恐れが止まる

- 自己像が止まる

=共鳴のアンテナ自体が一時的にオフになる

この状態では、

✔善悪を選んでいない

✔良し悪しを判断していない

にもかかわらず、

以前なら“自然に惹かれていたもの”に

まったく引力を感じなくなる

という現象が起きます。

これは幻想ではありません。

『間=見極めではない』

多くの人がこう考えます。

反応が起きる

間を入れる

正しい/間違いを見極める

しかしこれは思考構造としては誤りです。

なぜなら、

正邪

善悪

正誤

良否

これらはすべて

👉 観念・概念・社会的文脈の産物、だからです。

この識別が始まった瞬間、

すでに脳の評価回路が再起動しています。

つまり、

識別で見極めようとした時点で

すでに「反応」に戻っているのです。

「間」とは識別能力ではありません。

識別が始まる前に成立している“空白の位相”です。

『真の「間」とは何か』

真の「間」とは、

- 判断しない

- 比較しない

- 正当化しない

- 意味づけしない

何もしていない状態です。

しかしこれは、

✔ ぼーっとする

✔ 無責任になる

ことではありません。

むしろ、

感覚だけが澄んで残っている状態です。

「間」とは選択を“良くする技術”ではありません。

「共鳴構造そのものを変質させる状態」であるです。

『なぜ人によって「見極め力」に差が出るのか?』

差があるように見える理由は3つあります。

① 間に「留まれる時間」の差

多くの人は、

0.2秒で思考が再起動

快・不快で即決

一方、熟練者は、

数秒〜数十秒

無判断のまま留まれる

👉 留まれる長さ=見極めの深さ

② 身体の緊張度の差

身体が緊張していると、

脳幹優位

防衛反射優位

となり、「間」が潰れます。

👉緩んだ身体ほど 「間」が自然に広がる

③ 同一化の癖の差

「私は正しい」

「私は損をしたくない」

「私は善人でありたい」

👉これらへの同一化が強いほど、 間は一瞬で消えます。

④ 識別能力は「後段」に現れる

重要な順序はこうです。

✅ 反応が立ち上がる

✅ 間が生まれる(非反応)

✅ その後で必要最低限の識別が起きる

つまり、

正邪善悪を見極める力は

間に入ることで“自動的に整列する”

鍛えるものではなく、 邪魔を取り除くことで自然に現れる

『身体で体現する「間の保持」実践』

実践①「足裏に間を落とす」

反応が出た瞬間、

✅ 視線を下げる

✅ 両足の土踏まずに体重を均等に乗せる

✅ 足指を微かに開く

これで、

頭部評価回路が沈み

身体感覚が前景化

👉 「間」が自然発生します。

実践②「呼吸で間を拡張」

✅ 吐く:7

✅ 止める:1

✅ 吸う:自然

止める1が重要です。

ここが「間」です。

『「間」の見極めが「正しい」と感じられるサイン』

正しい見極めは、

✔ 納得感ではない

✔ 高揚でもない

✔ 勝った感じでもない

代わりに、

- 静か

- 余韻が残らない

- 後悔が生まれにくい

身体的には、

- 首が前に出ない

- 下腹が温かい

- 肩が下がる

交感神経優位から副交感神経優位となるからです。

『善悪判断を手放した先に残るもの』

善悪を手放すと、無秩序になるわけではありません。

むしろ、

その場に最も摩擦の少ない行為

が自然に選ばれます。

これは道徳ではなく調和です。

『まとめ(核心)』

🟥「間」とは、正しさを探す空白ではない。

🟥 正しさが“歪まずに現れる余地”である。

🟥 人による差は、 能力差ではなく滞在時間差(間に留まる)。